Author Archive

【事例解説】同意があると勘違いし、恐怖で動けない相手にわいせつな行為をして不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪の否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県東白川郡に住んでいる会社員のAさんは、知人女性のVさんを自宅に招いていました。

AさんはVさんと良い雰囲気になったため、Vさんに抱き付いて胸を触ろうとしました。

Vさんは最初イタズラと思いおどけた調子で「やめてよ」と言いましたが、Aさんは軽く言われたため本気で嫌がっていないと感じました。

Aさんが抱き付くのをやめなかったため、強めに拒絶したら不味いと思ったVさんは、そのまま黙ってしまいました。

そしてAさんはVさんの胸を触ったり、キスをしたりしました。

翌日、Vさんは警察に被害届を提出しました。

その後、棚倉警察署の警察官がAさんの自宅にやってきて、「不同意わいせつ罪の容疑がかかっている」とAさんは言われました。

Aさんは「同意されたと思った」と説明しましたが、そのままAさんは逮捕されてしまいました。

(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ

同意なしでわいせつな行為に及んでしまうと、刑法の不同意わいせつ罪が適用されます。

その条文が刑法第176条第1項であり、内容は「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。

参考事件で、Vさんは「やめてよ」と言っているため、わいせつな行為に対して同意しない意思を表明することはできていますが、その意思の通りにはなることができない状態になっています。

そのためVさんは、「同意しない意思を全うすることが困難な状態」にあります。

そして条文には「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」とあり、これは刑法第176条に第1号から第8号までを指しています。

その内容は、「暴行・脅迫を用いる」、「心身の障害を生じさせる」、「経済的・社会的な地位による不利益を憂慮させる」など様々です。

Vさんの場合、強めに拒絶したら不味いと思っています。

これはVさんが恐怖を抱いていると考えられるため、刑法第176条第1項第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」が該当し、Aさんに不同意わいせつ罪が成立しました。

否認事件

Aさんは「同意されたと思った」と伝えており、警察はこれを否認主張と捉えます。

この主張が本当のことでも、警察は逮捕の必要性を考え、身柄拘束を長く続ける可能性があります。

否認事件での逮捕・勾留による身柄拘束は、最長で23日間に及ぶ可能性があります。

このような否認による長期の身柄拘束を防ぐためには、弁護士を通して捜査機関に逮捕・勾留の必要性を否定する書面を提出することが考えられます。

参考事件のように性犯罪で逮捕されている場合、被害者と弁護士を通して示談交渉を行うことも有効です。

示談が締結できれば、勾留されていてもその時点で釈放となる可能性が高いです。

そのため否認事件で身柄拘束の長期化を防ぐためには、弁護士による弁護活動が鍵になります。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。

当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談・身柄拘束中の方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。

どちらのご予約も、24時間・365日対応しております。

刑事事件で容疑を否認している、ご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。

福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。

当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

【事例解説】相手を何度も蹴って怪我を負わせた傷害事件、逮捕された時に考えられる不利益

傷害罪と身体拘束について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県田村市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんの態度が気に入りませんでした。

ある日、VさんはAさんの友人に対して横柄な態度をとり、そのことにAさんは腹を立てました。

AさんはVさんを呼び出し、Vさんを何度も蹴って怪我を負わせました。

その後Vさんは警察に通報してAさんに蹴られたことを説明しました。

そしてAさんは傷害罪の疑いで、田村警察署に逮捕されることになりました。

(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪

刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」と定められており、これが傷害罪の条文です。

刑法における「傷害」とは、人の生理的機能に障害を生じさせること、健康状態を不良に変更させることを意味します。

例えば殴ったり蹴ったりといった有形的方法によって怪我を負わせることは、典型的な傷害となります。

ですが傷害罪における「傷害」は、無形的方法でも成立します。

そのため、ノイローゼやPTSDなどの精神疾患を生じさせることも傷害罪の範疇です。

故意に病気に感染させることや、睡眠薬などで他人を眠らせることでも成立するため、「傷害」に含まれる行為は多岐に渡ります。

参考事件の場合、AさんはVさんを何度も蹴って怪我を負わせているため、典型的な傷害罪です。

身体拘束

Aさんは逮捕されているため、警察署で身体拘束されて取調べを受けることになります。

そして警察は取調べをしながら、48時間以内に事件を検察に送致するか、釈放するかを決めます。

釈放ではなく検察に送致された場合、今度は検察から取調べを受けることになります。

検察は取調べをしながら、24時間以内に裁判所に勾留請求をするか決めます。

勾留とは逮捕後の身体拘束を継続する手続きで、裁判所が勾留を認めれば、原則10日間の身体拘束が続きます。

勾留は延長することができ、さらに10日間追加される可能性もあります。

つまり、逮捕されてしまうと最長で23日間も身体拘束されるリスクが発生します。

身体拘束中は職場への出勤や学校への出席もできないため、職場の解雇や、学校に事件が発覚し停学処分や退学処分を下されてしまう懸念もあります。

このような不利益を回避するためには、弁護士を通して身体拘束をしないよう働きかけることが重要です。

逃亡や罪証隠滅を否定する意見書を提出する、身元引受人を立てるなど、弁護士がいれば身柄解放のための弁護活動を行うことができます。

逮捕から勾留が決定するまでの時間は短いため、逮捕後は少しでも早くに弁護士に依頼することをお勧めします。

傷害罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。

当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご予約いただけいます。

フリーダイヤルは24時間、365日対応可能です。

傷害罪で刑事事件化してしまった、ご家族が傷害罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。

福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。

当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

【事例解説】出し子をした高校生が窃盗罪で逮捕、少年事件の観護措置とはどのようなものか

出し子と観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県いわき市に住んでいる高校生のAさんは、特殊詐欺に加担し、受け子から被害者のキャッシュカードを受け取りました。

そしてコンビニのATMに行くと、200万円ほどの現金を引き出しました。

しかし、その時の受け子が逮捕されたことで出し子がいるとわかり、防犯カメラの映像からAさんの関与が発覚しました。

しばらくしてAさんの身元は特定され、Aさんの自宅に警察官がやってきました。

Aさんは特殊詐欺に関与したと認め、窃盗罪の容疑でいわき南警察署に逮捕されることになりました。

(この参考事件はフィクションです。)

出し子

特殊詐欺とは、電話などの対面しない方法で被害者と連絡をとり、職場の同僚や警察などの信頼ができる人物を装って、被害者から現金などを騙し取る手口の詐欺です。

特殊詐欺は基本的に複数の犯人がおり、現金などを被害者と直接接触して受け取る受け子、被害者に電話をかける架け子など、それぞれ別の役割を担います。

出し子は騙し取ったキャッシュカードを使って、ATMから現金を引き出す役割です。

Aさんは出し子として詐欺事件に加担していましたが、詐欺罪ではなく窃盗罪で逮捕されています。

これは出し子が現金を騙し取る方法に理由があります。

まず、詐欺罪が成立するには財物(現金など)を得る際に、人を欺く過程が必要です。

架け子や受け子は、財物を騙し取る過程で自身を信頼できる人物と騙っていますが、出し子は途中で被害者と対面することがなく、直接人を欺くことはありません。

そのため、Aさんは特殊詐欺に加担していても詐欺罪は成立しませんでした。

しかし、詐欺罪にはならずとも他人の財物を勝手に奪っているため、窃盗罪は成立します。

窃盗罪は刑法235条に定められており、その内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。

そのため出し子をしていたAさんの刑罰は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。

観護措置

参考事件のAさんは高校生であり20歳に満たない者であるため、刑事事件では少年という扱いになります。

少年が刑事事件を起こすと少年法が適用され、通常の刑事事件ではなく少年事件という扱いになります。

刑事事件で警察に逮捕された場合、捜査機関に拘束された状態で取調べを受けることになります。

この逮捕に関しては通常の刑事事件と少年事件で差異はありません。

しかし、通常の事件では身体拘束の延長として勾留という手続きがとられますが、少年事件の場合は観護措置という手続きがとられます。

観護措置とは、少年鑑別所という場所に少年を収容することで、少年が非行に及んだ理由などを調べるための行動観察や面談などが行われます。

収容期間はおよそ2週間ですが、期間は更新して延長することが可能であるため、基本的には4週間の収容期間ということになります。

この観護措置は、裁判所が逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断すると付けられるものです。

観護措置を避けるには弁護士に依頼し、裁判所に観護措置が不要であることを主張することが必要です。

また、観護措置以外にも多くの手続きが、通常の刑事事件と違っています。

そのため少年事件を起こしてしまった際は、少年事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼するが重要になります。

観護措置に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。

当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご予約いただけいます。

フリーダイヤルは24時間365日対応可能です。

特殊詐欺で出し子をしてしまった、少年事件で観護措置を回避したい、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。

福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。

当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

【事例解説】人の家の庭に勝手に入って住居侵入罪、事情聴取を受ける前に弁護士と相談する利点

住居侵入罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県福島市に住んでいる会社員のAさんは、アイドルであるVさんのファンでした。

AさんがVさんの情報を調べていると、Vさんが同市内に住んでいることがわかり、住んでいた場所を特定しました。

そしてVさんの家に行きましたが留守であったため、庭に入ってVさんの家を見物していました。

しかし、Vさんの隣人がAさんに気付き、不審な動きをしていると思い警察に通報しました。

その後、駆け付けた警察官がAさんに事情を聞きました。

無断で家に入ったりはしてないと説明しましたが、Aさんは住居侵入罪の疑いで後日福島北警察署に来るよう言われました。

(この参考事件はフィクションです。)

住居侵入罪

住居侵入罪は不退去罪と共に刑法に定められた犯罪です。

刑法第130条がその条文で、内容は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。」となっています。

不退去罪はこの条文の後段であり、前段に定められているのが住居侵入罪(および建造物等侵入罪)です。

ここでいう「住居」とは、人が起臥寝食のため日常的に使用している、人の起居のための場所です。

「侵入」とは、居住者、またはその場所の管理者の意思に反して、その場所に立ち入ることで、侵入時に居住者や管理者がその場にいる必要はありません。

また、一時的に借りているだけの場所でも、人が起臥寝食に使用していれば住居侵入罪となります。

参考事件のAさんはアイドルの住居に訪れていますが、本人の言う通り建物の中に無断侵入したわけではないため、住居侵入していないと感じる人もいるかもしれません。

しかし、住居侵入罪は囲繞地への侵入でも成立します。

囲繞地とは、柵や塀等で建物の周囲を囲んでいる土地のことで、庭も囲繞地になります。

そのため、囲繞地である庭に居住者の意思に反して侵入しているAさんには、建物には侵入していなくとも住居侵入罪が適用されます。

事情聴取

Aさんは警察署に呼び出されているため、後日警察署で事情聴取を受けることになります。

この事情聴取で発言したことは全て資料としてまとめられます。

この資料は供述調書と言って、その後の捜査にも影響を与える重要なものです。

事情聴取では適切な発言を行う必要がありますが、ほとんどの人は事情聴取の経験がないため、どのような受け答えが適切なのかわかりません。

しかし事前に弁護士と相談していれば、事情聴取の対策を練ることができます。

また、Aさんはその場で逮捕されてはいませんが、事情聴取の結果逮捕される可能性もあります。

弁護士を先に入れておけば、仮に逮捕されてしまってもスムーズに身柄解放活動を行うことができます。

そのため、事情聴取に呼ばれている場合は、事前に弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

住居侵入罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。

当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスを実施しています。

ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日対応しております。

事情聴取のため警察署に呼ばれている方、ご家族が住居侵入罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。

福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。

当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

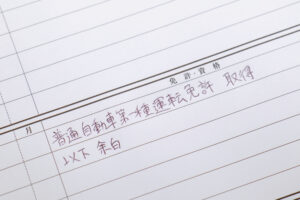

【事例解説】交通事故を起こした際に免許証を忘れていたことが発覚、運転免許証不携帯と無免許運転

運転免許証不携帯と無免許運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県東白川郡に住んでいる会社員のAさんは、ドライブ中に車が路肩に乗り上げてしまい、電柱にぶつかってしまいました。

その後、通報を受けて棚倉警察署の警察官が現場に駆け付け、運転免許証の提示を求めました。

Aさんは免許証を取り出そうとしましたが、いつもサイフにある免許証がなく、家に忘れてきたと気付きました。

警察官にそのことを伝えたところ、Aさんは「それだと道路交通法違反です」と言われました。

Aさんは無免許運転をしてしまったと怖くなって、法律相談することにしました。

(この参考事件はフィクションです。)

運転免許証不携帯

参考事件のAさんは免許証無しで運転しているので、無免許運転ではないかと思うかもしれません。

しかし、運転免許証を受けた者が免許証を忘れている場合は、無免許運転ではなく運転免許証不携帯となります。

どちらも道路交通法を破ったことになり、道路交通法違反が成立しますが、内容が違うため刑罰は異なっています。

道路交通法第95条には「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められ、これが運転免許証不携帯の条文です。

「携帯」であるため免許証は身に付けている必要があり、仮に車の中に免許証があったとしても、それは「携帯」していることになりません。

そのため免許証を忘れて運転したAさんには、運転免許証不携帯の道路交通法違反が成立しました。

運転免許証不携帯となった場合、道路交通法第121条第1項第12号の規定により「2万円以下の罰金又は科料」が科せられます。

無免許運転

無免許運転は運転免許証を更新していない、または免停中に車を運転した場合に適用されます。

もちろん、免許証を1度も取得したことがないのに車を運転しても無免許運転です。

無免許運転に適用される条文は道路交通法第64条であり、内容は「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」となっています。

無免許運転となった場合、道路交通法第117条の2の2の規定により「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」が科せられます。

同じ道路交通法違反でも無免許運転の方が、運転免許証不携帯より罪が重く刑務所へ服役する可能性もあります。

Aさんのように運転免許証不携帯を無免許運転と勘違いしてしまう人も多いため、道路交通法違反になってしまった際は弁護士に相談し、正確に状況を把握することが重要です。

道路交通法違反に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。

当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスを実施しています。

ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日対応しております。

無免許運転や運転免許証不携帯となってしまった、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。

福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。

当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

【事例解説】警察から職務質問を受け覚醒剤の使用が発覚、覚醒剤取締法違反で執行猶予を獲得するには

覚醒剤使用の覚醒剤取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県会津若松市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットを通じて覚醒剤を購入していました。

ある日、Aさんは警察から職務質問を受けました。

薬物のことで止められたわけではありませんでしたが、職務質問中に警察官がAさんの様子がおかしいと思い、尿検査を求めました。

Aさんは尿検査に応じ、その結果、Aさんが覚醒剤を使用していたことが分かりました。

そのままAさんは覚醒剤取締法違反の容疑で、会津若松警察署に逮捕されました。

(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反

覚醒剤は一時的に高揚感が得られますが、幻覚が現れたり睡眠障害の危険がある依存性の高い薬物で、覚醒剤取締法によって規制されています。

覚醒剤取締法第19条が覚醒剤の使用の禁止に関するもので、「次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められています。

「次に掲げる場合」とは、「覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合」、「覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合」、「覚醒剤研究者が研究のため使用する場合」、「覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合」「法令に基づいてする行為につき使用する場合」の5種類です。

この条文における「使用」は、服用するだけを意味しておらず、薬品を製造するために使うことも覚醒剤を使用したことになります。

覚醒剤の使う対象も、自分に対して使う場合に限定されません。

他人に使用することも含まれており、他人に依頼して自身に使用させることも禁止されています。

人への使用はもちろんですが、家畜などに対して使っても覚醒剤取締法違反になります。

Aさんはインターネットで覚醒剤を購入して使用していました。

Aさんは覚醒剤の製造業者でも研究者でもなく、医師から交付を受けたわけでも法令に基づいて使用したわけでもありません。

そのためAさんの覚醒剤の使用には、覚醒剤取締法違反が成立します。

覚醒剤取締法第19条に違反した場合の刑罰は、「10年以下の拘禁刑」になります(覚醒剤取締法第41条の3第1項)。

執行猶予

覚醒剤使用の刑罰には罰金刑がないため、有罪になれば実刑になってしまいます。

しかし執行猶予を取り付ければ刑務所への服役を回避することができます。

執行猶予とは刑の執行を一定期間猶予する制度のことで、その期間中に再度事件を起こさなければ刑の執行を免除することができます。

しかし執行猶予獲得の条件に「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡し」が含まれているため、覚醒剤使用の覚醒剤取締法違反だとその条件を満たせない可能性があります。

そのため覚醒剤の使用で刑事事件になってしまった場合、速やかに弁護士に相談し、拘禁刑は3年以下になるよう弁護活動を行うことが重要です。

また、薬物による事件は逮捕の可能性が高くなりますが、弁護士がいれば身柄拘束の長期化を防ぐ身柄解放活動を行うことができます。

覚醒剤取締法違反になってしまった際は、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

覚醒剤取締法に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。

当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスを実施しています。

ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日対応しております。

覚醒剤の使用で刑事事件化してしまった、ご家族が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。

福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。

当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

【事例解説】エスカレーターで前に立つ女性のスカートの中を撮影、性的姿態等撮影罪の条文について

盗撮事件と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県伊達市に住んでいる会社員のAさんは、市内にある大型の商業施設に来ていました。

Aさんはエスカレーターの近くに来ると、スカートの女性Vさんがエスカレーターに乗った際一緒に乗りました。

そしてポケットからスマホを出すと、スカートに差し入れて下着を撮影しました。

しかし、Aさんを不審に思った店員がAさんを取り押さえ、警察に通報しました。

その後、伊達警察署の警察官が駆け付け、Aさんは性的姿態等撮影罪の疑いで後日警察署に呼び出されることになりました。

(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

参考事件に適用されたのは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」に定められた条文です。

この法律の第2条第1項は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」をした者に「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」を定めています。

「性的姿態等」は「性的な部位(性器もしくは肛門(およびこれらの周辺部)、臀部、胸部」、「人が身に着けている下着のうち性的な部位を覆っている部分」、「わいせつな行為または性交等がされている間の姿態」を意味します。

「正当な理由」がある場合とは、医者が意識のない上半身裸の患者を(医療行為のルールに則って)撮影する、親が水浴びする裸の子供を成長記録として撮影する、といったものがあげられます。

Aさんはエスカレーターでスカートの中を撮影しましたが、当然この行動には「正当な理由」がありません。

そのため人が通常衣服を着けている場所である商業施設で盗撮をしたAさんには、性的姿態等撮影罪が成立します。

在宅事件

Aさんは逮捕されていませんが、刑事訴訟法第199条第2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」とあるため、必ず逮捕されるわけではありません。

このように逮捕の必要性がないと判断され、身体拘束せずに捜査される事件を在宅事件と言います。

刑事事件では、逮捕後に勾留が付いてから国選弁護人を選任することができますが、在宅事件は逮捕されないためこの制度を利用できません。

在宅事件でも裁判になれば国選弁護人は付けられます。

しかし、私選で弁護人を付けて速やかに弁護活動を行えば、裁判その物を回避することもできます。

また、盗撮事件のような被害者がいる事件では示談が考えられますが、弁護士がいればよりスムーズに示談の締結を目指すことができます。

そのため在宅事件の際も、弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

性的姿態等撮影罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。

当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕または勾留された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。

どちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。

盗撮事件を起こしてしまった方、性的姿態等撮影罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。

福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。

当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

【事例解説】大学の仲間を夜道で襲うと脅して脅迫罪が成立、事情聴取を受ける場合に重要な弁護士

脅迫について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県南会津郡に住んでいる大学生のAさんは、サークルの飲み会に参加していました。

そこでVさんにお酒を勧めたところ、VさんはAさんに苦手意識を持っておりそれを拒否しました。

Aさんは怒りましたが周りに止められ、去り際に「夜道に気を付けろ、俺の家には木刀あるからさ」とVさんに言いました。

VさんはAさんが本当に襲ってくるかもと不安になり、警察に通報しました。

その後、Aさんの家に警察官がやってきて、Aさんは脅迫罪の容疑で南会津警察署に連行されることになりました。

(この参考事件はフィクションです。)

脅迫

脅迫罪は刑法の第32章に定められた犯罪です。

刑法第222条第1項がその条文で、内容は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。」となっています。

この場合の「脅迫」とは、一般に人を畏怖させる(恐怖心を抱かせる)に足りる害悪を告知することです。

この害悪の告知は、実際に相手が畏怖したかどうかは関係ありません。

例えば脅迫を受けた相手が精神的に強く恐怖心を抱かなかったとしても、内容が普通の人なら怖がるようなものなら脅迫罪の要件が満たされます。

害悪を告知する方法は限定されていないため、口頭はもちろん文書で伝えたり態度で示したりしてもよく、直接の脅迫ではなく第三者を媒介にして間接的に脅迫しても脅迫罪になります。

また、刑法第222条第2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」とあるため、本人に対してではなく親族(子供など)への害悪を告知しても、脅迫罪が成立します。

Aさんの場合、「夜道に気を付けろ」「家に木刀がある」と言って、夜に木刀で襲うようなことを仄めかしました。

これはVさんの身体・生命に対して害を加える旨を告知して脅迫したことになるので、脅迫罪が適用されました。

事情聴取

参考事件ではAさんが警察署に連行されています。

これはそのまま逮捕されたわけではなく、警察署で事情聴取をするための連行です。

事情聴取は1回で終わってそのまま帰ることもありますが、事件の内容次第では複数回呼び出されることもあります。

もちろん、事情聴取の結果として逮捕される可能性もあります。

この事情聴取での内容は資料としてまとめられ、これを供述調書と言います。

供述調書は今後の捜査を左右するものであるため、事情聴取では慎重な発言が求められます。

しかし、事情聴取はほとんどの人が初めてで、適切な受け答えができるとは限りません。

そこで、事前に弁護士からアドバイスを受け、対策を練っておけば適切な対応をすることができます。

そのため事情聴取を受けるのであれば、事前に弁護士に相談しアドバイスを受けることがお勧めです。

脅迫罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っています。

当事務所では、初回無料の法律相談・逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。

ご予約は24時間・365日、どちらも対応しております。

脅迫罪で事件化してしまった方・脅迫罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。

福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。

当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

【事例解説】腹を立てて同僚が持つ車のタイヤに放火、建造物等以外放火罪が適用される条件

建造物等以外放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県二本松市に住んでいる会社員のAさんは、同僚であるVさんと喧嘩をして腹を立てていました。

Aさんは会社に行く際、ライターを持ってきました。

そして駐車場でVさんの車を見つけると、タイヤにライターで着火しました。

火が付いたことを確認した後、Aさんはその場から離れました。

しかし、通りかかったVさんの上司がVさんの車が燃えていることに気付いて、すぐに通報しました。

その後、二本松警察署の捜査によってAさんが火を付けたことがわかり、Aさんは建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。

(この参考事件はフィクションです。)

建造物等以外放火罪

建造物等以外放火罪は刑法第110条第1項に、「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。

この条文にある「前2条」とは、刑法に定められた他の放火を定めた2つの条文を指しており、この2つは現住建造物等放火罪・非現住建造物等放火罪の条文のことです。

2つの放火の罪に該当しない放火に適用されるのが建造物等以外放火罪で、建物以外を広く対象にしています。

この場合の「焼損」とは、火がライターやマッチ等の媒介物を離れても、燃え移った物が独立して燃焼を継続し得る状態を指します。

全焼するような状態までいかなくともよく、放っておいても燃え続けている場合は放火の罪になります。

「公共の危険を生じさせた」とは、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する危険が発生したこと意味します。

放火した物以外に延焼する可能性が高いと「公共の危険」が発生したと言えるため、Aさんのように駐車場で車に放火すれば、周りの車に燃え移る危険があるため「公共の危険」が発生したと言えます。

また、延焼の可能性がない場所で物を燃やした場合は「公共の危険」が発生しないため、建造物等以外放火罪ではなく、器物損壊罪が適用されることになります。

身柄拘束

逮捕されてしまうと警察から取調べを受けることになり、この際の身柄拘束は最大で48時間になります。

そして警察が検察に事件を送致すると、最大24時間検察で取調べを受けます。

そこで検察が身柄拘束を継続する必要性があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求します。

勾留を裁判所が認めると10日間身柄拘束されることになります。

勾留は延長することが可能で、延長されるとさらに10日間身柄拘束が続きます。

つまり、逮捕された際の身柄拘束期間は、最長23日間ということになります。

勾留されると留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。

退学や退職のリスクもあるため、勾留を回避するためにも弁護士と相談しましょう。

弁護士であれば、身元引受人を立てたり、捜査機関に対して身柄拘束が不要であると主張したりすることができます。

早期の釈放・勾留の長期化を防ぐためには、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

建造物等以外放火罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っています。

当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談・逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。

どちらの予約も24時間対応可能なため、放火の罪を起こしてしまった、建造物等以外放火罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。

福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。

当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

【事例解説】道の曲がり角で通行人に車で接触するも、介抱も通報もせずに道路交通法違反

ひき逃げの道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県福島市に住んでいる会社員のAさんは、仕事を終えて車を運転していました。

帰り道の途中で曲がり角を曲がった際に、通行人のVさんが出てきて、Aさんの乗る車とVさんは接触してしまいました。

Vさんが悪いと思ったAさんは、Vさんに「気を付けろ」と言ってそのまま走り去りました。

その後Vさんはすぐに交番に行き、「ひき逃げに遭った」とAさんの車のナンバーを警察に教えました。

しばらくして、Aさんの車が特定され、身元も判明しました。

そしてAさんは、福島北警察署に道路交通法違反の疑いで逮捕されました。

(この参考事件はフィクションです。)

救護義務違反・報告義務違反

ひき逃げとはメディアなどで使われる表現ですが、これは正式な罪名ではありません。

道路交通法を守らなかった場合、罪名は道路交通法違反になります。

Aさんが違反したのは道路交通法第72条の条文であり、その内容は「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第75条の23第1項及び第3項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。」となっています。

交通事故を起こした場合、車の運転者は警察に対して事故が発生したことを報告する義務と、当該事故の負傷者を救護する義務を負います。

この条文に違反した場合の道路交通法違反は、救護義務違反、そして報告義務違反と言われています。

Aさんは交通事故を起こしましたが、被害者の救護も警察への報告も怠っているため、いわゆるひき逃げの道路交通法違反が適用されます。

この道路交通法違反の刑罰は、救護義務違反が「10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」、報告義務違反が「3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金」になります。

身柄拘束

道路交通法違反で逮捕されてしまうと、最長72時間身柄拘束され、警察署・検察庁で取調べを受けることになります。

取調べの後、検察官が身柄拘束を継続する必要性があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求します。

勾留とは逮捕期間延長のような手続きで、裁判所が勾留を認めると原則10日間、場合によっては追加でさらに10日間身柄拘束されることになります。

つまり逮捕されると、最長で23日間も身柄拘束を受けることになります。

身柄拘束が長期化してしまうと、事件のことが職場・学校に知られてしまい、学校を退学になったり仕事をクビになってしまったりする可能性があります。

そんな事態を回避するためにも、速やかに弁護士と相談することが重要です。

弁護士であれば、検察官・裁判所に対して意見書を提出する、逮捕・勾留が必要ないとはたらきかけることができます。

そのため早期の釈放を目指すのであれば、弁護士に身柄解放の弁護活動を依頼しましょう。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っています。

当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談・逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。

どちらの予約も24時間対応可能なため、ひき逃げしてしまった、道路交通法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。

福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。

当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。